【上手の方針】

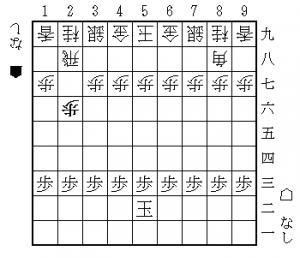

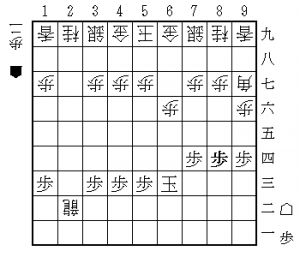

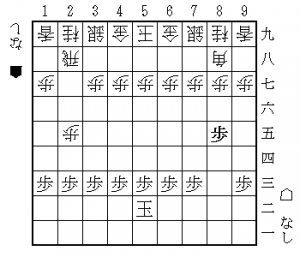

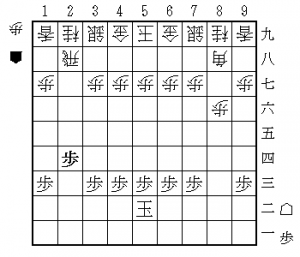

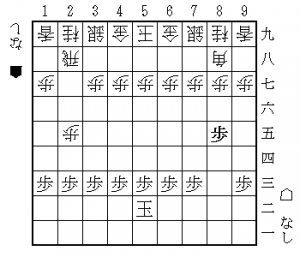

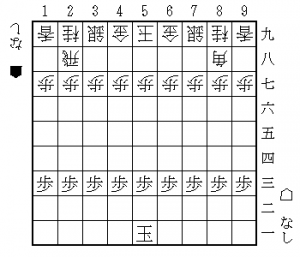

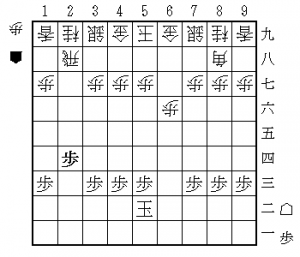

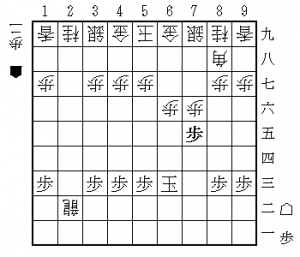

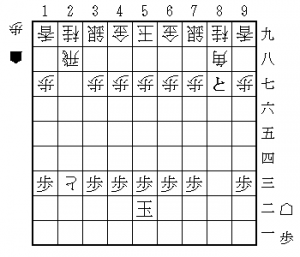

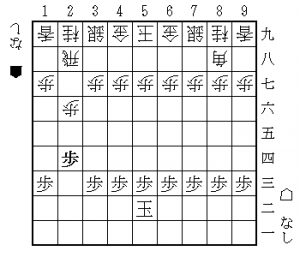

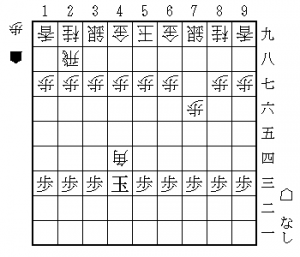

[26歩]

[26歩]

十枚落ちのテーマは"大駒を制する"である。これは、飛車を使ってくるのであれば角を、角を使ってくるのであれば飛車を制するのが上手の目標、ということだ。

つまり飛車先まっしぐらタイプに対しての制圧目標は角。

上手の次の一手は。

[64歩]

64歩である。

まずは角道の封鎖を目指す。

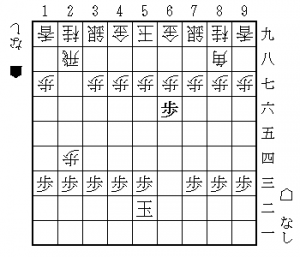

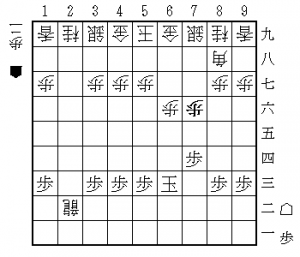

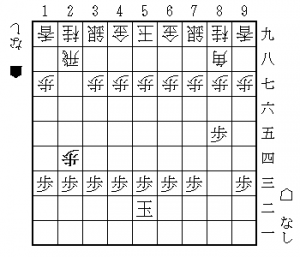

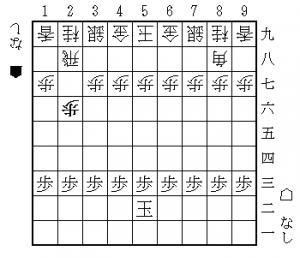

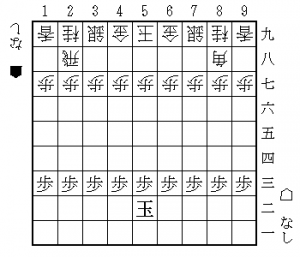

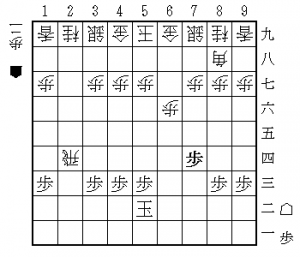

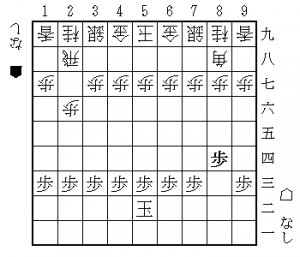

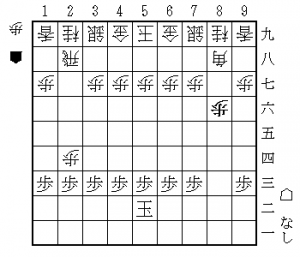

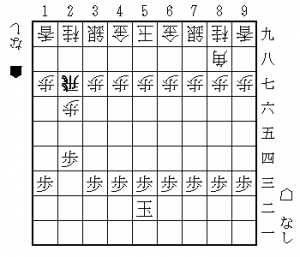

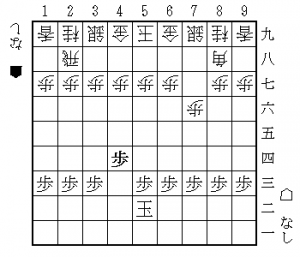

[25歩→65歩]

[25歩→65歩]

方針が決めればこの65歩も当然の一手だ。

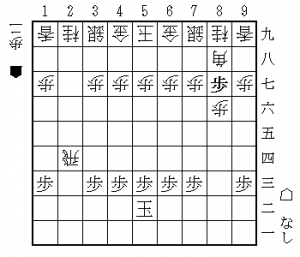

★[24歩→66歩]

★[24歩→66歩]

下手が24歩と突いてきたら、すかさず66歩を入れる。

上手の狙いは何か?

それは、早々に66歩と突き捨て、角の動きを不自由にすることにある。大駒を制するというテーマに則った手だ。

この66歩を突くタイミングが肝要で、下手が"~したい"タイミングで上手の手を通す。

一局ごとにこのタイミングである。これが*ライフを少しでも減らす絶対の手筋である。

言うまでもなく正着は66同歩であるが、間違った場合は上手は*負けられない戦いとなるのでしっかり勝ちきっていただきたい。

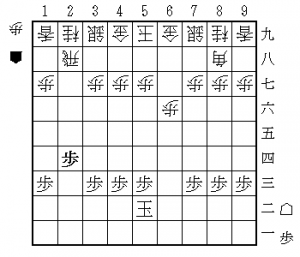

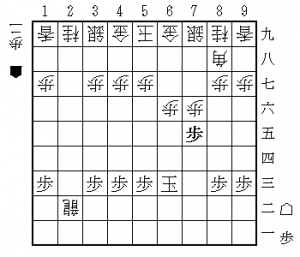

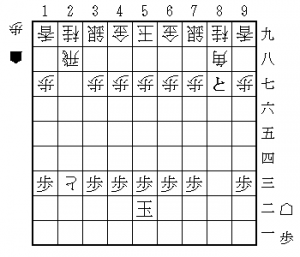

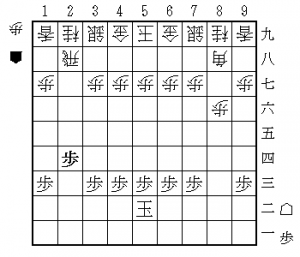

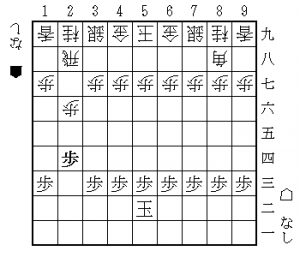

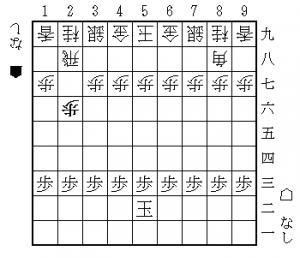

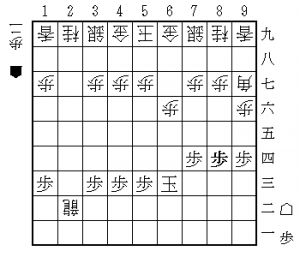

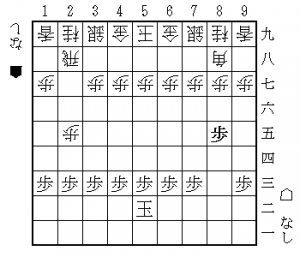

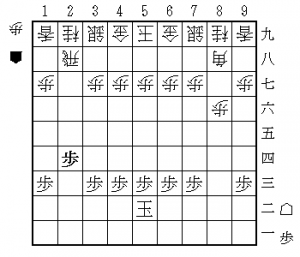

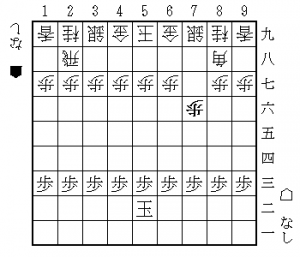

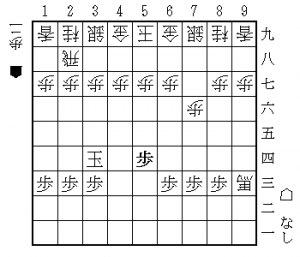

[66同歩→24歩]

[66同歩→24歩]

66同歩を入れることで、76歩と角道を開けてきてもワンクッションあるのがわかるだろうか。

そして24歩と手を戻し、一歩を入手する。

下手の歩の数は正直どうでも良いが、上手の歩の数は非常に重要だ。

筆者は歩の数を弾数(たまかず)と表現する。下手は正確に撃ち落とすことは難しいが、上手は一発の銃弾で確実に仕留める事が可能だ。出来るだけ多くの弾を持ちたい。

—ちなみに—

66歩を突いた際、"ぶつかったら取る"より高度な、78銀といった”取られたら取り返す”といった類の手を指す場合が稀にあるが、その場合は67歩成と指してはいけない。あくまでも66は歩で取らせ、角を不自由にするのが目的だ。76歩と開けて、上手の66の歩を角で取ろうとする空気を感じ取った場合に、やむなく67歩成と指すのである。注意されたい!

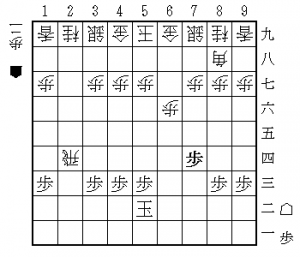

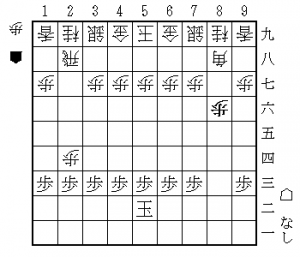

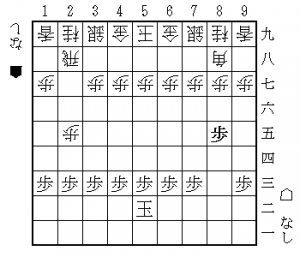

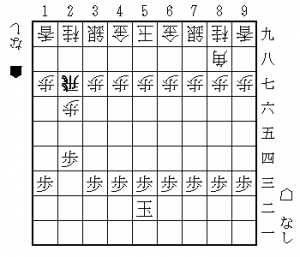

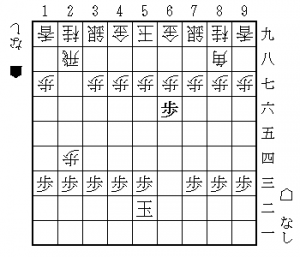

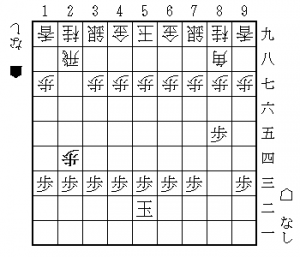

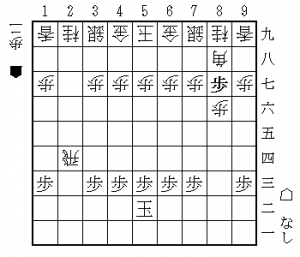

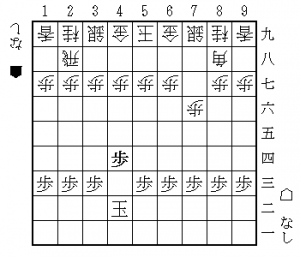

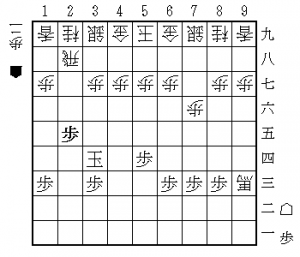

[24同飛→74歩]

[24同飛→74歩]

次なる目的は、下手が96歩から97角と覗いてくる手を阻止することである。

そのための事前準備が74歩だ。

なお、このタイミングについても下手が"~したい"のタイミングであることを確認されたい。24の飛車を今か今かと成ろうとしているタイミングでスッと74歩を通すのだ。

同飛車と取るのか、飛車を成るのか、迷うならばさらに良い。迷うということは即ちライフを消費する。ライフが減るのならば同飛車と取ってくれて構わない。後のミスを生むための一歩の犠牲であると考えればよいからだ。

見てなくて22飛車成と王手で成ってくる場合もそれで良い。74歩を通したことになる。

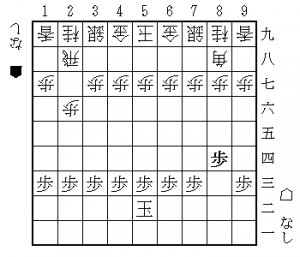

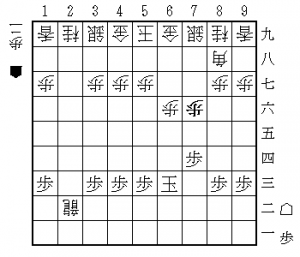

[22飛成→63玉]

この63玉の味の良いこと。これを味良しと感じることが出来れば、立派な十枚落ち使いになっている。

一度竜で王手した下手は、また竜で王手がしたいと思う傾向にある。王手サーチ状態なのだ。しかし、この局面は竜で王手が出来ない。つまり、自分で手を考える必要がある。

専門用語で言うところの"手が広い"局面なのだ。こういう手が広い局面は下手が間違いやすい局面である。このように少しずつ下手のライフを削っていく。

【角の制圧を目指す】

[96歩→94歩]

[96歩→94歩]

66歩の効果なのか、下手が76歩と突いてくることは少ない。下手の角が溺れかけている感触があれば、この作戦は成功している。

なお、96歩以外であれば75歩と突いて、さらに角の働きを封じる。

[97角→84歩]

[97角→84歩]

84歩と突いた後、かなりの確率で指してくるのが86角である。

[86角→85歩]

[86角→85歩]

お帰りいただく。

もう説明は不要だろう。

もう説明は不要だろう。

97角→95歩→同歩→96歩→88角→75歩と進み、左図。

下手の角を制圧することに成功した。

—クイズ—

—クイズ—

そろそろ上手の指し手の呼吸がわかってきたところで、ここでクイズです。デデン。

上手の74歩に対し、下手が76歩と突いた局面。実戦でもかなりの数が指されています。

ここで上手はどう指すのがよいでしょう。

正解は75歩。

正解は75歩。

基本的に角筋になりそうなところは全て通行止めにします。落石注意です。

同歩とさせることで77角にも94歩などで下手の角を不自由にさせることが出来ます。

【飛車先まっしぐらタイプへの教育的手順】

[26歩→84歩]

[26歩→84歩]

教育的に84歩とすることもある。

[25歩→85歩]

[25歩→85歩]

“習いある将棋"かチェックする意味だ。

ここで78金と指してきたら、ほぼ間違いなく習いある将棋だ。

もしかしたら手合い違いの可能性もある。

だが本当に十枚落ちの手合いであるならば、78金とは指さない。飛車先まっしぐらタイプはおおよそ24歩と相場が決まっている。

だが本当に十枚落ちの手合いであるならば、78金とは指さない。飛車先まっしぐらタイプはおおよそ24歩と相場が決まっている。

この24歩は上手目には一歩交換に見えるが、十枚落ちの下手レベルでは歩を交換しようと突いているのではない。

「ほっといたら歩を取ったろー」の意である。

歩がぶつかっているので、指導的には同歩で間違いはないのだが、"次に~したい"と下手が考えているときに手を通すのが上手というものだ。

このタイミングで86歩と指す。

同歩、と取ってくるならばまだ良いほうで、

[23歩成→87歩成]

[23歩成→87歩成]

飛車先まっしぐらタイプは自陣など見ちゃあいない。我関せずである。

この24歩のときの視線を確認しておくとほぼ間違いなく決まる。

あくまでこれは指導であるので、上手は角を取って判定(判定勝ちのこと)となるが、この手合いのレベルだと、歩も角も同じ一枚と捉えていることも多い。

「歩と角、どっちが強い?」と聞いて、駒損したことをしっかり伝えよう。

—少し戻って—

—少し戻って—

[86歩→同歩]

86歩と突いたときに同歩、としっかり応じる下手もいる。

“駒がぶつかったら取る"の基本がしっかり出来ており、敵陣に目を向けているときに、相手の手を見て対応するというのは、この手合いでは相当に難しい。しっかり練習を積めば強くなるだろう。

だがしかし。ここで24歩と手を戻す。

さりげなく一歩を入手するのだ。

[24同飛→87歩]

[24同飛→87歩]

下手は勢いよく24同飛と取ってくる。

もちろん上手の次の手は言うまでもなく87歩である。

これまた指導ポイントの出来上がりである。

せっかくなのでもう少し追記しておくと、このときに24同飛が悪手に違いはないのだが、これを24同飛が悪いと伝えるのはあまりにも酷である。

せっかくなのでもう少し追記しておくと、このときに24同飛が悪手に違いはないのだが、これを24同飛が悪いと伝えるのはあまりにも酷である。

高度すぎて下手がついてこれないのだ。

この場合の指導法は、上手が85歩と突いてきた局面に戻して、

五段目は、軍事境界線。

五段目は、軍事境界線。

あと一歩で自陣、というところまで来ていることをしっかり伝える。

筆者は下手陣三段目は家の中、四段目を家の入り口に泥棒が近づいている状態と伝えている。

「なんか来てる感じするやろ?」と言って、78金と備える手や、76歩と角の脱出を図る手を教えてあげたい。

余談であるが、筆者は五段目に駒を進めたときに「セコム、してますか?」と有名な某野球監督のマネをして五段目まで進んだことを伝えている。

—またまた少し戻って—

—またまた少し戻って—

上手の85歩に対し、

26飛車と飛車を浮いてくる手を指す下手も多い。

26飛車と飛車を浮いてくる手を指す下手も多い。

上手目には「お。86歩を受けたか」と思うが、そうではない。

“飛車ぶん回してどっか成りたいー"の意である。

大抵このパターンは24に歩をぶつけるのを恐れているか、同歩で歩を損する(同飛が読めてない)と考えていることが多い。

この変化も書きたいのだが、もっと他に書きたいことがあるので省略する。

その書きたい手とは。

飛車浮き属性(24で歩をぶつけることが出来ず、26飛車と浮くタイプ)に対し、

飛車浮き属性(24で歩をぶつけることが出来ず、26飛車と浮くタイプ)に対し、

24歩と突いてみたらどうなるんやろ?

24歩と突いてみたらどうなるんやろ?

と思いついたのは、教室を始めてから8年経った頃であった。

この24歩を書きたくて、十枚落ちを書こうと思ったと言っても過言ではない。

それぐらい見えない手だったのだ。

「え、そんなの25歩とされるだけなんじゃないの?」と思われる方がほとんどだろうが、

実際には、ここで25歩と突ける下手はほとんど居なかった。

そして、仮に25歩と指されたとしても26飛車とされるよりは上手は一歩を確実に手にすることが出来る分、得をしている。

では下手は24歩と突かれたらどう指してくるのが多いのか。

27飛車である。

27飛車である。

おっと、そっ閉じしないでおくんなし。

信じられないようだが、かなりの確率で27飛車と浮く。説明は不要だと思うが、これは全く意味の無い手で、この後飛車が動くことはほぼない。

27飛車でなくとも、76歩と角を使おうとしてくるケースもよく似たもので、当の本人からすれば飛車がダメなら角だ!ということだろうが、ここで25歩と突けないようでは、どのみち飛車が世に出ることはない。

24歩の一手で下手の飛車が沈黙するという、摩訶不思議な一手なのである。

それでは本題にとりかかろう。

それでは本題にとりかかろう。 [26歩]

[26歩]

[25歩→65歩]

[25歩→65歩] ★[24歩→66歩]

★[24歩→66歩] [66同歩→24歩]

[66同歩→24歩] [24同飛→74歩]

[24同飛→74歩]

[96歩→94歩]

[96歩→94歩] [97角→84歩]

[97角→84歩] [86角→85歩]

[86角→85歩] もう説明は不要だろう。

もう説明は不要だろう。 —クイズ—

—クイズ— 正解は75歩。

正解は75歩。 [26歩→84歩]

[26歩→84歩] [25歩→85歩]

[25歩→85歩] だが本当に十枚落ちの手合いであるならば、78金とは指さない。飛車先まっしぐらタイプはおおよそ24歩と相場が決まっている。

だが本当に十枚落ちの手合いであるならば、78金とは指さない。飛車先まっしぐらタイプはおおよそ24歩と相場が決まっている。

[23歩成→87歩成]

[23歩成→87歩成] —少し戻って—

—少し戻って—

[24同飛→87歩]

[24同飛→87歩] 26飛車と飛車を浮いてくる手を指す下手も多い。

26飛車と飛車を浮いてくる手を指す下手も多い。 24歩と突いてみたらどうなるんやろ?

24歩と突いてみたらどうなるんやろ? 27飛車である。

27飛車である。 [52玉→76歩]

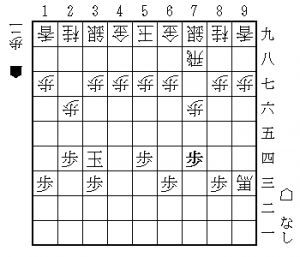

[52玉→76歩] 左図をご覧いただきたい。

左図をご覧いただきたい。

しかし下手が飛車先まっしぐらタイプの場合は左図の局面を迎える。

しかし下手が飛車先まっしぐらタイプの場合は左図の局面を迎える。 —ちょっと寄り道—

—ちょっと寄り道— 信じられない話だが、本当に将棋を始めたての初心者さんは角道をトントントンと確認しながら、スッとずれて23へ角を成ってくる。下手の駒はこのような特殊な訓練を受けているケースが多い。

信じられない話だが、本当に将棋を始めたての初心者さんは角道をトントントンと確認しながら、スッとずれて23へ角を成ってくる。下手の駒はこのような特殊な訓練を受けているケースが多い。 —本題に戻りまぁす—

—本題に戻りまぁす—

[93角成→54歩]

[93角成→54歩] [26歩→24歩]

[26歩→24歩] [25歩→25同歩]

[25歩→25同歩] —ちょっと戻って—

—ちょっと戻って—